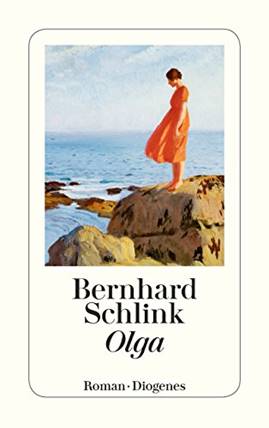

「オルガ」

Olga

2018年

<はじめに>

小説に「主題」、「何か言いたいのか」などを求めるのは、無意味なことかも知れない。しかし、読み終わった後、「作者はこの小説を通じて何を言いたかったんだろう」と考えた。しかし、よく分からない。他人の書評を読んでみても、それぞれ主眼に置いている場所が違う。シンプルなストーリーだが、本当に多面的に解釈できる本だと思う。

<ストーリー>

十九世紀も終わろうとするころ、オルガ・リンケは、ポーランド人の母親と、ドイツ人の父親の間に、現在のポーランド領で生まれる。両親は貧しかったが、オルガは聡明で、向学心に燃える少女だった。しかし、彼女が十歳のとき、両親は、発疹チフスで死亡してしまう。オルガはドイツのポンメルンに住む、父方の祖母に引き取られる。祖母はオルガをドイツ人として育てようとして、ドイツ風の名前に変えようとするが、オルガはそれを拒絶する。彼女は村の学校へ通い始める。彼女は図書館で本を借りて読み漁り、学校のオルガンを借りて練習に励む。

同じ村にオルガの従兄弟がいた。砂糖製造会社を経営する伯父の息子であるヘルベルトと娘であるビクトリアである。オルガはヘルベルトと時間を過ごすようになる。ビクトリアは、寄宿舎制の学校に入るために家を出て行く。

オルガとヘルベルトは、恋仲になる。常に新しい冒険を求めるヘルベルトは、志願兵としてドイツ領南西アフリカ(現在のナミビア)に赴く。そこで、原住民、ヘレロとの戦闘に参加する。病を負ったヘルベルトであるが、無事アフリカより帰還する。

ヘルベルトがアフリカにいるとき、オルガは、ティルジット(現在のロシア領)で教員養成の学校へ通い始める。彼女が学校を卒業したとき、たまたまその学校の教員に欠員ができ、オルガはその学校で働くことになる。

ヘルベルトの両親は、ヘルベルトに会社を継ぐことを期待しており、息子が海外を飛び回ること、スラブ系の血の入ったオルガと結婚することに反対していた。ヘルベルトとオルガはしばしば屋外で関係を持つ。ある日、オルガはヘルベルトを一軒の農家に案内する。そして、その家の子供であると言って、アイクという名前の男の子をヘルベルトに紹介する。

アフリカから帰ったヘルベルトだが、次にアルゼンチンのアンデス山脈への旅行を企てる。毒蛇に噛まれるなど、何度か窮地に陥るが、今回も彼は無事にドイツに帰還する。その後も、彼はフィンランドのカレリア地方、シベリア、カムチャツカ半島など、辺境地帯を訪れる。

当時のドイツは、領土拡大政策の真っただ中であった。ヘルベルトは次に北極に興味を持ち始める。北極海を抜ける航路を開拓すれば、容易にアジアに到達でき、大きな国益になると、彼は考えた。ヘルベルトは、地元の講演会で、北極探査の重要性を説く。それに興味を示す人々やスポンサーも現れる。しかし、それを無謀な試みであると否定する人々もいた。ヘルベルトは一九一三年、ようやく北極探査の準備を始める。しかし、スポンサーとの交渉が長引き、彼がドイツを発ってノルウェーに向かって出発したのは、北極の短い夏の終わろうとする七月の末のことであった。出発の前夜、オルガはヘルベルトと過ごす。

ヘルベルトはノルウェー北部のトロムスーから船をチャーターして更に北へ向かうことになっていた。目的地は、北極点に近い、ノールアウストランネ島である。オルガはヘルベルトに宛てて、トロムスー局留めの手紙を書く。

秋になって、ヘルベルトと一緒に探索に参加していたふたりのメンバーがドイツに帰国する。それにより、ヘルベルトは越冬する覚悟であることが分かる。彼が年内に戻ることを期待していたオルガは失望する。一月になり、ヘルベルトがチャーターした船の船長が、氷に閉じ込められた船を脱出し、半死半生になって数百キロ離れた村落にたどり着いたことが伝えられる。他の乗組員と一緒に脱出を図った船長だが、村落にたどり着けたのは彼だけであった。船長は、ヘルベルトの消息については知らないと語った。一九一四年になり、ノルウェーとドイツの捜索隊が結成され、ヘルベルトと残された人々の捜索に当たったが、彼らは何の収穫も得ないまま帰途につくことになる。おりしも、第一次世界大戦が始まり、人々の興味は、戦争に向いていく。

オルガの住むティルジットでも、出征する兵士によって、どんどんと男性の数が減っていき、喪服をつけた女性が増える。オルガはトロムスー局留めでヘルベルトに手紙を書き続ける。彼女が五十歳になったとき、彼女は風邪が元で耳を患い、聴力を失う。オルガは聾学校に通い、読唇術を身につける。彼女は学校を辞め、洋裁で身を立てる決心をする。第二次世界大戦が始まり、ティルジットの街はソ連軍に占領される。ドイツ人市民は列車で本国へ逃げる。オルガも南ドイツの町にたどり着きそこで新しい生活を始めることになる。

「私」の家にはオルガ・リンケという女性が下宿をしていた。彼女は耳が不自由であったが洋裁が得意で、「私」の母は、オルガに服の修繕や仕立て直しを頼んでいた。小学生の「私」が病気になったときなど、オルガが看病してくれた。父が海外出張で、母が通訳として同行したとき、オルガが「私」の食事を作ってくれた。彼女は、「私」の好きな食べ物を知っていて、「私」の好きな料理ばかりを作ってくれた。「私」は祖母のような気持ちで彼女と接し、彼女も孫のように「私」を可愛がってくれた。オルガは度々、北極で行方不明になった夫のヘルベルトや、自分が育てたアイクについて「私」に語った。「私」はオルガと親密になり、一緒に散歩をしたり、展覧会などへ行った。

「私」が大学へ入り、故郷の町を離れたある日、母からの電話があった。

「オルガが大怪我をして、命が危ない。」

という知らせであった。「私」は急いで故郷へ戻り、オルガの居る病院に駆けつける。彼女は、深夜公園でテロリストによるものと思われる爆弾事件の巻き添えに遭い、大怪我をしたのだという。「私」が駆けつけたとき、オルガが目を覚ます。

「真夜中に公園で何をしていたの。」

「私」の問いにオルガは答えず涙を流す。数日後、オルガは亡くなる。その葬儀に参加したのは「私」と母だけで会った。オルガは「私」を相続人に指名していた。「私」はオルガの預金通帳を受け取るが、それを引き出しの奥にしまって、忘れてしまう。

「私」は大学を卒業し、文部省学校局に勤める。その後、結婚し二人の子供を設ける。定年を迎え、上手く行かなくなっていた妻との離婚を考えているとき、妻が交通事故で死亡する。

話し相手と目標を失った「私」は、老後の生き甲斐として、オルガの生涯について調べてみることを選ぶ。「私」は「ヘルベルト・シュリューダーと彼の北極探査」について書籍で調べ始める。そんなとき、アーデルハイト・フォルクマンという女性から手紙を受け取る。彼女は、ヘルベルト・シュリューダーとオルガ・リンケについて調べているうちに、「私」がオルガの遺産相続人になっていることを発見したという。アーデルハイトは近々「私」を訪れて、詳しい話を聞きたいと言った。

彼女が訪れる前に、「私」の興味をそそる出来事があった。「私」は昔から、絵葉書を集めていた。絵葉書の収集家というのはそれぞれテーマがあって、同じシリーズのものを集めている人が多い。「私」の「専門」はドイツ領南西アフリカものであった。インターネットの収集家のサイトで、「私」はノルウェーのトロムスー局留めの葉書を持っている人間を見つける。その人物に連絡を取ると、息子が、トルムスーの古書店で見つけてきたという。

「私」はトロムスーへ向かう。そして、トロムスー郵便局留めの郵便物を大量に所有している古書店を探し出し、そこの主人と会う。主人は、郵便局の建物が建て替えられるとき、昔の郵便局にあった、配達されなかった郵便物を引き取ったという。「私」はその主人に金を払うことを条件に、ヘルベルト・シュリューダー宛の郵便物を捜してくれるように依頼する。

アーデルハイトが「私」を訪れる。「私」は彼女を自宅に夕食に招待する。アーデルハイトは自分の家族について語り始める。彼女の父は第二次世界大戦の前に妻を妊娠させ、その後一九五五年までソ連で捕虜になっていたという。最後の帰還兵としてドイツに戻った後、父母は上手くいかず離婚。父は一九六〇年代に肺がんで亡くなったという。父は生前、ヘルベルト・シュリューダーの北極探索について語っていた。また、オルガ・リンケという叔母のいることも。父自身は大学で建築学を勉強し、警察の警視として働いていたと娘に語っていた。

「あなたのお父さんはアイクという名前ではありませんか。」

「私」はアーデルハイトに尋ねる。アーデルハイトはアイクの娘であったのだ。

数週間後、「私」はトロムスーの骨董店の主人からの知らせを受け取る。ヘルベルト・シュリューダー宛の手紙が見つかったという。「私」はオルガから引き継いだ預金通帳に残っていた金で、主人に報酬を払い、数日後手紙の束を入手する。オルガがヘルベルト宛に書き、トロムスー局留めで送った手紙は全部で三十通あった。主に一九一三年と一九一四年のものだったが、何と、一九三十年代、四十年代、最後のものは七十年代に書かれたものであった。ヘルベルトが行方不明になってから数十年に渡って、オルガは手紙を書き続けていたのだった。「私」は、その手紙を読み始める。そして、これまで謎に包まれていたオルガという女性の生涯について知るのである・・・

<感想など>

三部構成である。第一部はオルガがヘルベルトと知り合い、ヘルベルトが北極で行方不明なり、その後、オルガが聴力を失い、第二次世界大戦中ドイツに移住するまで。第二部で、語り手が「私」に変わる。小学生の「私」は、同じアパートに住んでいた老女オルガと知り合い、彼女と祖母と孫のような関係になる。ある日、オルガは爆発事件の巻き添えになって死亡。私は定年退職後、妻を失い、オルガの伝記を書こうと決心し、その準備を始める。その時、オルガがヘルベルトに書いた手紙の束に行き当たる。第三部は、オルガがヘルベルトに書いた手紙である。

オルガとヘルベルトの出会いが詳細に描かれるが、ヘルベルトが行方不明になってからは、記述が急に簡単になり、事実だけを簡単に伝えて終わってしまう。「空白の期間」が残る。

「ええ!?このストーリーラインは何だったの。」

と思っているうちに、急に第二部になり「私」による語りが始まる。間もなく、「私」の住居に間借りをしている「フロイライン・リンケ」がオルガであることが間もなく分かる。そして、少年の「私」と歳の離れたオルガの交流が描かれる。しかし、オルガが「私」の家に住むに至った過程は以前なぞのままである。そして、第三部、ヘルベルト宛に書かれたオルガの手紙により、読者は「空白の期間」を埋める出来事について知ることが出来るのである。そこで、オルガが過去に取った、ちょっと不可解な行動についても、その理由を知ることができる。

オルガはともかく、ヘルベルトが何故北極に赴くのか、最初は理解に苦しんだ。彼はその前に、南西アフリカ、アルゼンチン、フィンランド、シベリアなどを訪れている。それが、単なる冒険家としての情熱によるものなのか、それとも、おりしも海外での領土拡張を狙うドイツの、国威発揚のため、国策によるものかも良く分からない。何がヘルベルトを駆り立てたのか、いまひとつピンと来なかった。この本を読んだ人の中には、ふたつの世界大戦を挟んでのドイツの拡張政策をこの本のテーマだという人もいる。しかしは、そうは思わない。この物語の狙いは、もっと個人的なもののような気がする。(もちろん著者のシュリンクに聞くか、彼のインタビュー記事でも読まないと分かり得ることではないが。)

オルガはタフな女性である。貧しい家で育ち、身分の違う相手との結婚を目指し、その相手を失ってからも、教師として黙々と生きていく。聴力を失ってからも、読唇術を学び、縫い子として生計を立てる。派手さはない。雄弁でもない。しかし、地味であるが故に、彼女の内に秘めた強さを感じることが出来る。

「私」という男性の設定を見て、

「う〜ん、またか。」

と感じてしまった。シュリンクの小説では、彼自身がそうであるように、大学で法学を専攻し、法律家として働くけっこうまじめな男性が主人公になることが多い。そのパターンは今回も続く。「私」は大学で哲学を専攻し、文部省の学校局(あるいは教育委員会と言ってもいいかも知れないが)で働く公務員である。しかし、「私」の背景、性格は、「朗読者」から続く、シュリンクの小説における主人公の典型である。

ストーリーも面白いし、時代背景、社会背景もいつもながら、巧みに描かれている。しかし、毎回きれいにまとめられているコラムを読んでいるようで、衝撃を受けるような新鮮さ、面白さは感じられなかった。

(2018年10月)